藠头和《薤露》(藠头有什么药用价值)

清明回了一趟老家。

头一天晚上,爸妈问我回去想吃点什么。我想了想,说到“翘头”。第二天回去,果然满满一大碗炒翘头,无比满足。

印象中魔都人民是不吃这种东西的,至少我在魔都的菜场里从来都没见过。大概这玩意奇特的味道不符合魔都的气质。所以只有每次回老家的时候解馋。

假期结束回到魔都,又得自力更生下厨房。在叮咚买菜上竟然看到了像翘头的东西。只不过它的名字叫“藠头”。

把这两个字复制黏贴到百度中。终于确定,这就是我从小就爱吃的翘头,它的真名原来叫“藠头”,这个我不认识的字读“jiao(四声)”,和“叫”同音。

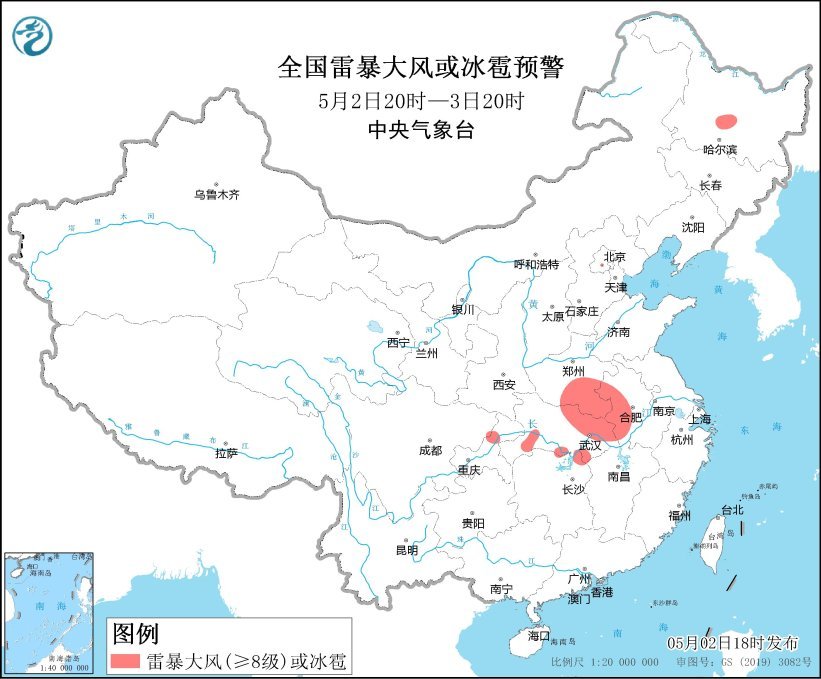

藠头是原产于长江流域的蔬菜,以至于田间地头,都有很多野生的藠头生长。小时候清明节上坟踏青的路上,奶奶都会在田埂上挖一些野藠头。回家用叶子炒鸡蛋,味道也很好。

它和所有原产于中国的蔬菜一样,有个非常古老的名字,叫“薤”(音xie,同“谢”)。早在汉代,挽歌《薤露》就以薤叶上的露水,比喻一去不复回的生命。

薤上露,何易晞。

露晞明朝更复落,人死一去何时归。大意是

薤叶上的露水啊,何等容易被晒干。露水晒干了明天早上又会落下,人死去后何时能够归来?也许清明的藠头长的最好,而清明又是祭祖和缅怀先人的时节。诗人见到藠头叶上的露水,就想起了逝去的亲友,感叹生命一去不复返。

一个简单的蔬菜,背后竟然有这样厚重的历史,大概这就是中华文明的魅力吧。