贴片加工行业:机会与挑战并存

市场需求变化推动行业调整

电子设备的小型化与功能集成化对贴片加工提出更高要求。消费电子、汽车电子、医疗设备等领域对精密贴片元件的需求持续增长,尤其是5G通信设备、智能穿戴产品及物联网终端的普及,直接带动了高密度电路板加工需求。中小型企业面临订单碎片化问题,大型企业则需应对大批量定制化生产的平衡难题。客户对交货周期缩短的期待,促使加工企业优化生产流程并提升设备利用率。

技术革新重塑生产模式

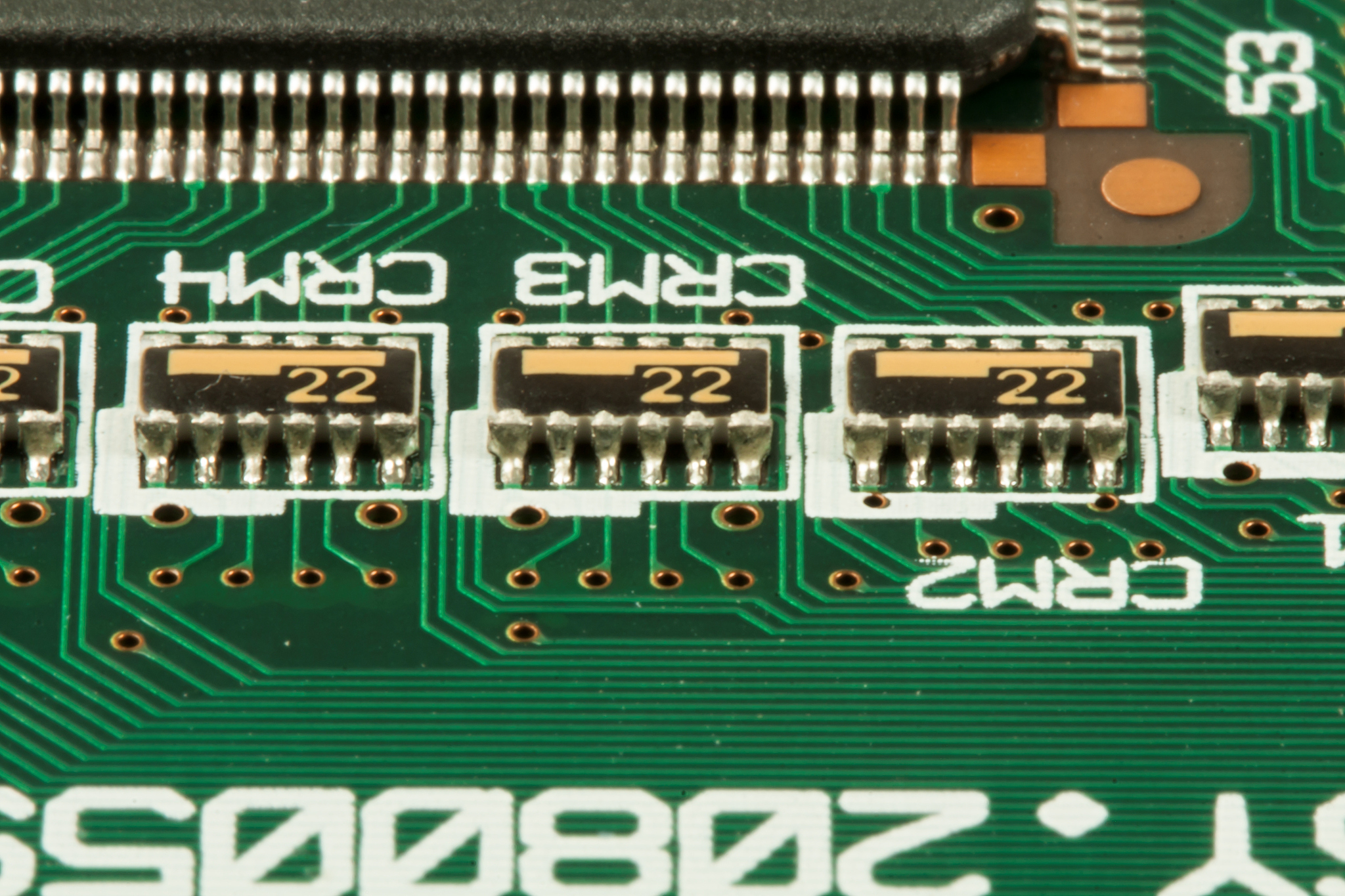

自动化贴片设备已从单机操作向整线智能化转型,视觉定位系统的误差控制达到微米级别。激光雕刻技术的应用使得超小封装元件(01005尺寸以下)的精准贴装成为可能,锡膏印刷工艺的改进将焊点缺陷率降低至0.3%以下。部分头部企业开始尝试数字孪生技术,通过虚拟仿真提前发现潜在工艺问题,减少实际生产中的调试损耗。

原材料成本波动影响利润空间

覆铜板、特种陶瓷基板等关键材料的国际市场价格波动明显,2022年环氧树脂价格涨幅曾达到历史峰值。贵金属浆料在射频元件中的应用推高加工成本,促使企业探索铜镍合金等替代方案。部分厂商通过集中采购、期货对冲等方式缓解成本压力,但中小型加工厂在议价能力方面仍处于弱势地位。

环保政策倒逼工艺升级

无铅化焊接标准在全球范围内的强制实施,要求企业更新焊料配方并改造回流焊设备。挥发性有机化合物排放限制促使清洗工序转向水基溶剂体系,废水处理系统成为新建工厂的标配。欧盟RoHS指令的持续更新推动加工企业建立更严格的物料追溯体系,检测设备投入增加约15%-20%。

区域竞争格局持续演变

东南亚地区凭借人力成本优势吸引低端产能转移,2023年越南贴片加工厂数量同比增长27%。中国沿海地区企业向汽车电子、航空航天等高端领域转型,华中地区形成新的产业聚集带。北美市场对本土化供应链的需求催生近岸加工模式,墨西哥境内新增3家大型贴片代工厂。技术壁垒较高的IC载板加工仍集中在日本、韩国等传统制造强国。

设备更新周期缩短

主流贴片机的技术迭代周期从5年压缩至3年,多功能模块化设计成为新趋势。二手设备市场规模扩大,2023年交易量同比上升40%,但精度损耗问题限制其在精密加工领域的应用。设备融资租赁模式在中小型企业中普及率超过60%,缓解了固定资产投入压力。维护服务收入在设备厂商营收占比提升至28%,反映出现代化生产对技术支持的依赖性增强。

人才结构性短缺凸显

编程调试复合型技术人才缺口扩大,长三角地区设备工程师岗位薪资年涨幅达12%。传统操作岗位需求下降,具备SPC过程控制能力的质量管理人员成为招聘重点。职业院校开始增设表面贴装技术专业课程,但课程内容与设备更新存在1-2年代差。企业内部培训周期从3个月延长至6个月,新员工上岗考核标准提高30%。

供应链协同要求提升

元器件供应商与加工企业的数据对接从订单层级深入到工艺参数层级,部分头部企业实现BOM清单自动解析。物流时效性成为客户评价体系的重要指标,华东地区加工厂到港口的平均运输时效压缩至4.8小时。柔性生产系统支持72小时内完成产线切换,帮助客户应对市场变化。但供应链信息孤岛现象仍然存在,跨企业数据交换标准尚未统一。

质量管控体系智能化转型

在线检测设备覆盖率从75%提升至92%,三维X射线检测技术在中高端产线普及。人工智能算法在缺陷识别中的应用使误判率下降至0.8%,但样本数据不足制约模型优化速度。追溯系统可精确到每个焊点的工艺参数,质量问题定位时间缩短85%。客户验厂标准新增数据溯源能力评估项,体系认证成本增加约12万元/年。

新兴应用场景创造增量

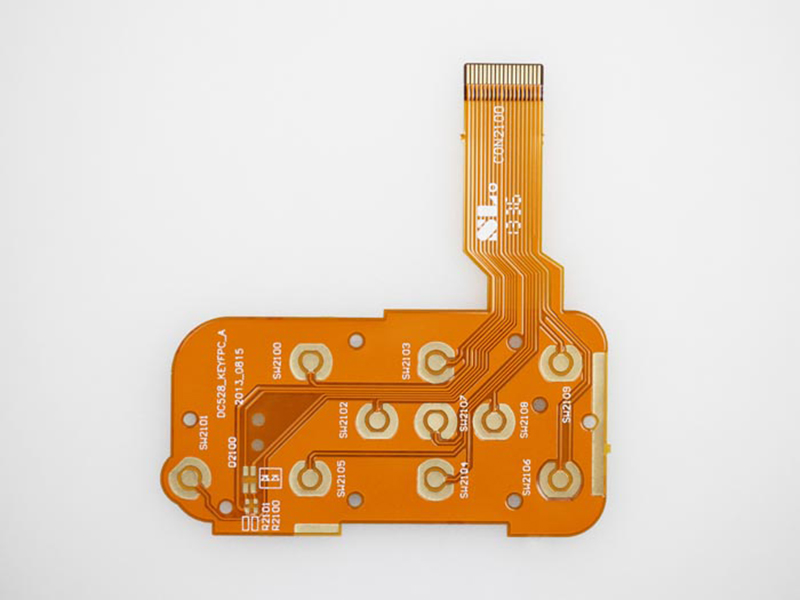

光伏微型逆变器所需的大电流贴片元件加工量年增长34%,散热基板设计成为技术攻关重点。AR设备中的微型投影模组推动0402尺寸以下电感元件加工需求,精度要求达到±15微米。新能源汽车电控系统催生耐高温、抗震动的新型封装工艺,导热胶涂覆设备更新投入增加。这些特殊应用领域为具备技术储备的企业提供差异化竞争机会。

行业参与者需要重新评估自身技术路线与市场定位,在设备更新、人才储备、质量体系等方面制定针对性策略。客户需求分化带来的市场细分,既可能成为中小企业的生存突破口,也可能导致资源分散风险。技术演进与成本控制的平衡艺术,将持续考验管理者的决策能力。外部环境的不确定性要求企业建立更敏捷的响应机制,在变局中把握发展机遇。