手把手教你写一份贴片加工行业分析报告

行业基础认知

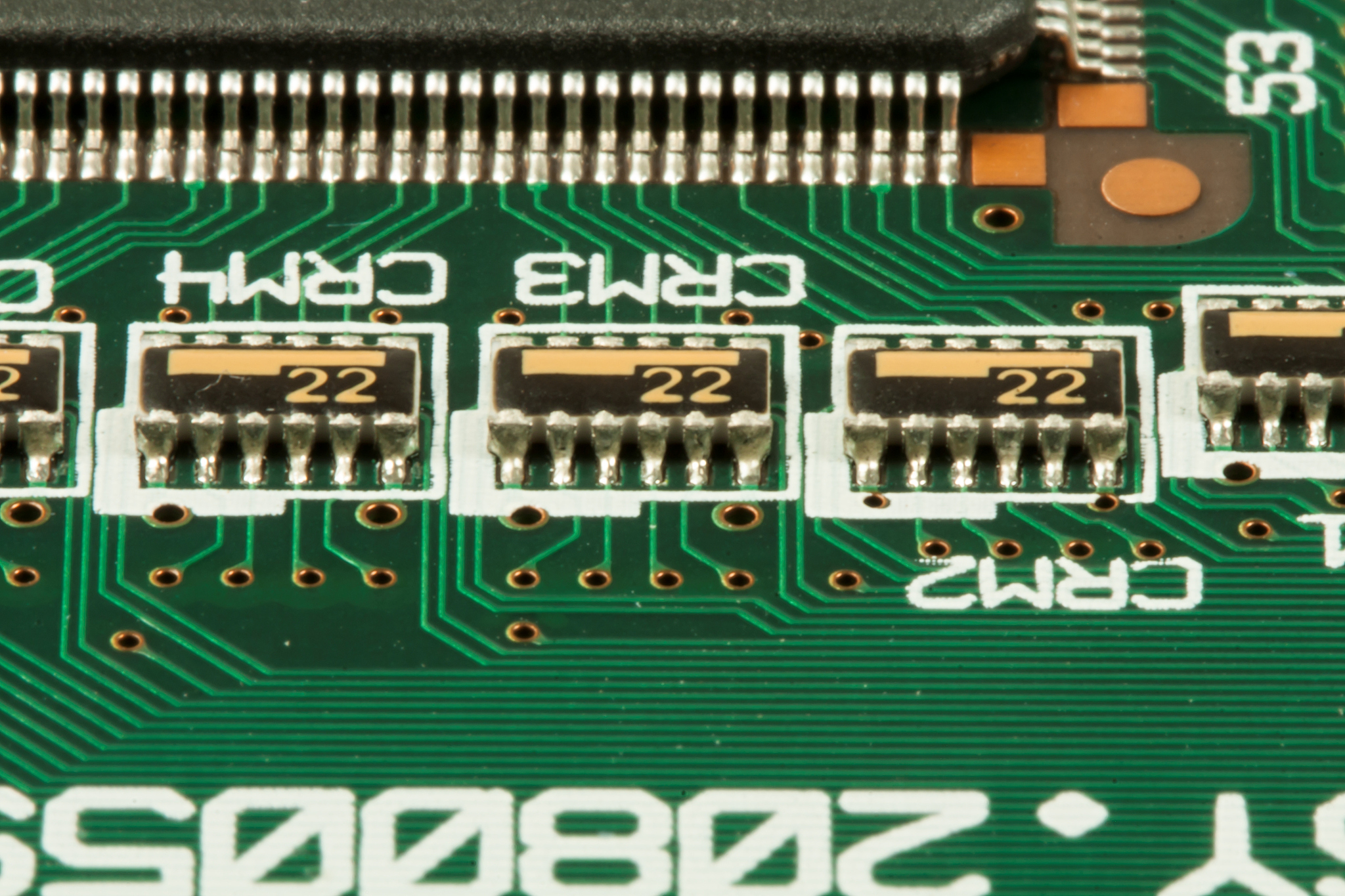

撰写贴片加工行业分析报告前,需明确行业的基本构成和核心价值。贴片加工属于电子制造服务的重要环节,涉及表面贴装技术(SMT)、焊接工艺和微型元件组装。企业类型包括大型代工厂、中小型专业加工商以及提供配套检测服务的第三方机构。设备方面,贴片机、回流焊炉和检测仪器的性能直接影响生产效率和产品良率。了解这些基础信息,能为后续分析提供清晰的框架。

技术动态观察

技术迭代是推动行业进步的关键因素。当前01005尺寸元件的普及对贴装精度提出更高要求,部分企业开始尝试0201微型元件的批量应用。激光辅助焊接技术在精密医疗设备领域的渗透率显著提升,而氮气保护回流焊工艺在汽车电子制造中逐渐成为标配。设备智能化方面,视觉对位系统的误判率已降至0.01%以下,但不同品牌设备的兼容性问题仍是技术整合的难点。

市场需求拆解

消费电子领域仍是贴片加工的最大需求方,智能手机主板加工量约占行业总产能的42%。值得关注的是,工业控制设备的订单量过去三年保持年均17%的增长,其中PLC控制器和传感器模组的加工复杂度较高。新能源汽车相关订单呈现爆发式增长,电池管理系统(BMS)的加工精度要求达到±0.02毫米,这对加工企业的制程能力形成直接考验。

供应链特征分析

原材料供应呈现明显的地域性特征,华东地区集中了国内76%的锡膏供应商,华南地区则聚集了主要焊料生产企业。设备供应链存在进口依赖,德国和日本品牌占据高端贴片机市场83%的份额。物流方面,精密电子元件的运输损耗率从2019年的1.2%降至0.6%,但防潮防静电包装成本上升了14%。库存周转率方面,头部企业的原材料平均周转天数已压缩至5.8天。

竞争格局透视

国内市场份额呈现哑铃型分布,前十大企业占据58%的市场份额,其余由超过2400家中小型企业分割。价格竞争在低端产品领域尤为激烈,普通双面板加工单价从每片0.35元降至0.28元。差异化竞争方面,具备车规级认证的企业报价溢价可达28%,医疗电子加工服务毛利率普遍高出行业平均水平9个百分点。客户黏性数据显示,合作超过五年的客户贡献了企业73%的稳定收入。

质量管控要点

行业质量标准体系包含ISO9001、IATF16949等17项主要认证。在线检测环节,自动光学检测(AOI)设备的误报率控制在3%以内视为合格,X光检测在BGA封装检测中的覆盖率需达到100%。过程控制方面,车间温湿度波动需保持在±1.5℃和±5%RH范围内,锡膏印刷厚度公差要求≤±15μm。返修率指标中,消费电子类产品允许的返修率为0.3%,而汽车电子类产品不得超过0.08%。

人才结构现状

技术工人中持有IPC-A-610认证的比例从2018年的34%提升至61%,但高级技师缺口仍然存在。薪资水平显示,SMT编程工程师的月薪中位数达到12500元,比三年前增长39%。人才培养方面,校企合作项目覆盖了行业23%的新入职员工,但课程内容与设备实操的匹配度仅达到76%。人员流动性数据显示,中小型加工厂的年度离职率高达28%,明显高于行业平均的19%。

环保合规要求

挥发性有机物(VOCs)排放标准已收紧至20mg/m³,无铅化生产工艺覆盖率超过92%。废弃物处理成本约占企业总成本的1.8%,其中废锡回收利用率提升至89%。能耗方面,采用新型节能贴片机可使单台设备功耗降低17%,车间整体能源消耗下降13%。环保认证获取方面,通过ISO14001认证的企业在政府招标项目中中标率提高42%。

客户需求演变

订单呈现明显的小批量、多批次特征,500片以下的急单占比从15%升至27%。交期要求方面,标准订单的交付周期从7天缩短至5天,加急订单需在36小时内完成。技术支持需求中,DFM(可制造性设计)服务需求增长显著,78%的客户要求加工方提供工艺优化建议。付款条件方面,账期超过60天的客户比例下降至31%,但预付款比例仍维持在28%左右。

数据应用实践

生产数据采集频率从每分钟3次提升至15次,设备综合效率(OEE)数据可视化率达到89%。质量追溯系统可精确到每个焊点的工艺参数,追溯响应时间缩短至8分钟。能耗监控平台的应用使异常能耗发现速度提高60%,但数据利用率仍不足45%。客户订单分析系统可自动识别73%的潜在需求,但实际转化率仅为12%,说明数据挖掘深度有待加强。

风险识别方法

设备突发故障导致的停产损失约为每小时3800元,定期维护可使故障率降低44%。原材料价格波动风险中,锡价每上涨10%,加工成本增加1.2%。技术泄密事件年均增长19%,加密系统的覆盖率需达到100%。客户集中度风险方面,单一客户贡献超过30%收入的企业占比降至21%,但账期超过90天的客户违约率仍达3.7%。

成本优化路径

设备稼动率提升5个百分点可降低单位成本2.3%,设备共享模式在中小企业中节省成本约18%。物料损耗控制方面,锡膏使用效率从82%提升至89%,每年可节省7万元/台设备。电力成本占比从8.5%降至6.7%,但空压机等辅助设备的能耗仍存在12%的优化空间。人力成本方面,自动化改造使单线操作人员从6人减至3人,但培训成本增加了35%。

服务模式创新

远程工艺支持系统使用率超过64%,技术问题解决速度提升50%。设备租赁服务渗透率增至28%,其中短期租赁占比73%。联合研发模式覆盖了19%的客户,共同开发项目的毛利率高出常规订单15个百分点。仓储代管服务帮助32%的客户减少库存面积,但货值保险费率上涨了0.3个百分点。售后响应时间中,72%的技术咨询需在2小时内得到解决方案。

区域布局策略

产业集群效应明显,珠三角地区集中了行业41%的产能,但土地成本年均上涨9%。中西部地区招商政策优惠幅度达23%,但物流时效延长了1.8天。东南亚设厂的企业数量增长37%,但当地技术工人合格率仅为61%。设备布局方面,U型生产线比直线型提升空间利用率28%,但初期改造成本增加15%。区域服务半径数据显示,80%的客户倾向选择300公里内的供应商。